Matières premières critiques : l’Europe à l’épreuve de la souveraineté

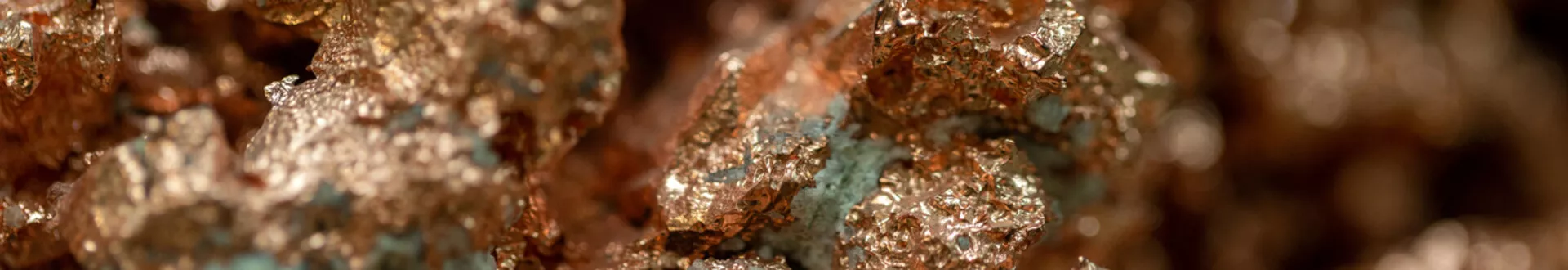

Avec l’accélération de la transition énergétique mondiale, les matières premières critiques (lithium, cuivre, cobalt, terres rares) revêtent une importance stratégique sans précédent.

Ces ressources sont indispensables aux technologies d’énergie propre : batteries, éoliennes, véhicules électriques... Pourtant, l’Europe demeure fortement dépendante : la Chine contrôle environ 60 % de la production mondiale et près de 90 % des capacités de raffinage et de traitement, exposant le continent à des risques d’approvisionnement, à une forte volatilité des prix et à des pressions géopolitiques.

Cette concentration n’est pas une simple donnée statistique, plus qu’un chiffre il s’agit d’un risque structurel. Comme le souligne Lénaïg Trénaux, Co-responsable mondiale Énergie, Batteries, Mines et Industries – Conseil en développement durable et impact chez Société Générale :

« Même si l’on trouve du lithium en Espagne ou en Italie, il faut l’envoyer en Chine pour le traiter, en espérant qu’il revienne. D’un point de vue environnemental, cela n’a aucun sens. Il est urgent de repenser la chaîne de valeur et d’adopter une approche plus stratégique. »

Cette dépendance dépasse donc les enjeux économiques : elle touche à la souveraineté de l’Europe, avec des répercussions sur sa capacité à atteindre ses objectifs climatiques et à préserver son industrie.

Renforcer la chaîne de valeur, de l’extraction au recyclage

Pour combattre cette vulnérabilité, l’Europe doit simultanément développer ses capacités d’extraction, de traitement et de recyclage. Le Règlement sur les matières premières critiques (CRMA), récemment adopté par l’Union européenne, fixe des objectifs ambitieux pour renforcer la production locale, accélérer le recyclage et diversifier les sources d’approvisionnement grâce à des partenariats internationaux. Mais la seule ambition ne suffira pas.

Premier défi : la géologie. « L’accès aux ressources dépend de leur localisation. On ne peut pas ouvrir une mine n’importe où », explique L. Trénaux. Le continent dispose de gisements prometteurs (cuivre dans le sud de l’Europe, lithium en quantités significatives) mais leur exploitation requiert des procédures d’autorisation simplifiées, l’adhésion du public et une véritable licence sociale pour opérer. « Il faut aussi faire preuve de pédagogie pour démontrer qu’une mine peut être développée de manière durable, avec des processus d’atténuation rigoureux », ajoute-t-elle.

Deuxièmement, le traitement constitue un goulot d’étranglement encore plus critique. Même lorsque l’Europe extrait certains minéraux, l’absence de capacités de raffinage l’oblige à les envoyer en Chine, là où se crée la valeur ajoutée. Le lithium brut, par exemple, a peu d’utilité sans transformation. Rattraper ce retard nécessitera du temps, des investissements et un soutien politique fort.

Enfin, le recyclage, quant à lui, représente une opportunité stratégique pour l’Europe. « Le recyclage est un levier évident pour sécuriser l’approvisionnement et réduire les risques. Pour les métaux, c’est une solution concrète », souligne L. Trénaux. Avec la première génération d’éoliennes et de batteries arrivant en fin de vie, l’Europe pourrait devenir pionnière dans le développement de réseaux de recyclage avancés, à condition d’agir rapidement et avec détermination.

Financer la révolution des minerais critiques

Développer des mines, construire des raffineries, établir des usines de recyclage : autant de projets très consommateurs de capital. L’Europe dispose de plusieurs leviers financiers : subventions, prêts d’institutions comme la Banque Européenne d’Investissement, partenariats public-privé, et un réseau bancaire solide. Les fonds d’infrastructure privés s’intéressent de plus en plus à ce secteur. Des mécanismes de garantie de volumes ou de stabilisation des prix peuvent également réduire les risques et attirer les capitaux privés.

Société Générale, l’une des rares banques commerciales européennes encore fortement engagées dans le financement minier, joue un rôle clé. « Une banque comme la nôtre, qui finance des projets miniers en appliquant des standards élevés de durabilité, fait une vraie différence », affirme L. Trénaux.

Au-delà du financement, les banques accompagnent leurs clients dans la compréhension des réglementations, des taxonomies et des dynamiques de la chaîne de valeur. « Une grande partie de notre travail consiste à aider les clients à explorer toutes leurs options de financement : fonds propres, contrats d’achat, dette. Nous étudions en profondeur la situation du projet au sein de l’écosystème, et de la chaîne de valeur, et qui peut y trouver un intérêt. »

L’expertise de Société Générale va bien au-delà du financement : structuration de projets, accompagnement réglementaire, respect des normes ESG internationales. La banque milite également pour une simplification réglementaire, alors que l’accent mis par l’UE sur la conformité pourrait nuire à sa compétitivité face à des approches plus souples en Chine ou aux États-Unis.

Le CRMA est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas la panacée. « Il a permis de mettre la question de l’autosuffisance sur la table, mais il faut aller beaucoup plus loin pour débloquer l’accès au financement, aux subventions, au soutien à l’exploration et au développement. Seul un plan d’action concret et mesurable, notamment sur le plan financier, nous permettra d’atteindre nos objectifs de

Une voie réaliste, mais exigeante

L’Europe peut-elle réellement bâtir une chaîne d’approvisionnement résiliente et autonome pour les matières premières critiques ? Pour L. Trénaux, la réponse est oui mais cela demandera du temps et des efforts soutenus. Il faudra des années, pas des mois, pour atteindre les volumes et niveaux de production nécessaires. Il s’agira d’agir sur tous les fronts : encourager l’exploitation minière là où cela fait sens, investir dans le traitement et le recyclage, et nouer des partenariats internationaux pour sécuriser l’approvisionnement.

Les normes environnementales élevées de l’Europe, souvent perçues comme un frein, pourraient devenir un avantage compétitif, à condition que la charge réglementaire reste maîtrisée.

« Un coût supplémentaire aujourd’hui peut devenir un bénéfice massif demain », suggère L. Trénaux.

Pour conclure sur l’Europe, le chemin vers la sécurité des approvisionnements en minerais critiques sera long et complexe. Il exigera une volonté politique forte, du pragmatisme réglementaire, des investissements ciblés et une coopération étroite entre acteurs publics et privés. Mais en trouvant le bon équilibre entre ambition et agilité, l’Europe peut se préparer à l’avenir et assurer sa place dans la transition énergétique.